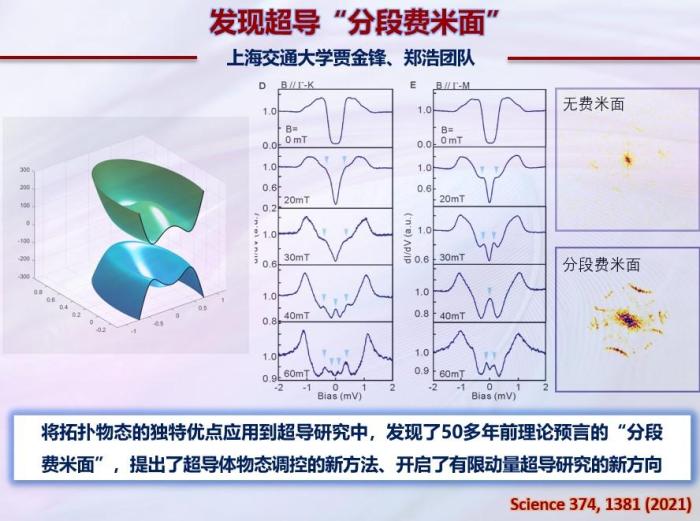

上海交大賈金鋒🕵🏻♀️、鄭浩團隊科研成果“實驗證實超導態‘分段費米面’”入選2022年度中國科學十大進展👠。上海交大供圖

加強基礎研究🟤,夯實科技自立自強根基,歸根結底要靠高水平人才。眼下,上海的高校紛紛瞄準世界科技前沿,大力推進基礎研究。

近日,上海交通大學賈金鋒、鄭浩團隊的一項科研成果“實驗證實超導態‘分段費米面’”和意昂2平台光子芯片研究院作為主要合作單位之一的研究工作“發現飛秒激光誘導復雜體系微納結構新機製”入選2022年度中國科學十大進展🎬。

“提出有價值的科學問題🎴👑,尋找解題的方法,再到真正求解,每一步都需要在科學邏輯中,我們站在‘巨人肩膀’上,在不斷失敗中堅定求索🏊🏿。這些都需要時間,比如僅僅是讓實驗儀器達到最佳觀測效果就用了兩年。“鄭浩感慨。

在中科院院士🌔、上海交大物理與天文學院教授、李政道研究所拓撲量子計算實驗平臺負責人賈金鋒看來🧭,這是多年工作的積累和延續,是團隊在拓撲超導體系中發現的新現象,是對該體系持續不斷研究的最佳回報🕗。

上海交大物理與天文學院院長向導介紹,從2009年賈金鋒加入學院,帶領團隊從零開始,到2012年製備出拓撲絕緣體/超導體異質結,證明該體系為拓撲超導,並在其中觀察到了人們長期追求的馬約拉納零能模,找到打開量子計算機大門的切入點🍘,使上海交大在拓撲量子領域躋身世界前列🙊,“用了超過十年”。

“基礎研究難,所以我們要想方設法為科學家坐‘冷板凳’創造安心環境🧏🏽♀️,唯如此🚣🏿,才能出現如賈金鋒🤵♂️、鄭浩團隊這樣‘十年磨一劍’的基礎研究成果🫵,也才能有更多科學家願意‘十年磨一劍’🟧。”上海交大科研院院長曾小勤告知,近年上海交大持續強化基礎科研,先後啟動“2030計劃”“基礎研究特區計劃”,多元化籌資👩❤️💋👩,自主培育🍮,分別斥資2億元持續支持科學家開展基礎研究。

去年,在上海市科委的支持下♻,上海交大試點“基礎研究特區計劃”,尊重基礎研究科學規律🈲,堅持“戰略導向”與“自由探索”相結合,重點布局“海洋💣、健康、信息、能源”等領域🎪,營造寬松環境,鼓勵科學家開展持續攻關。“2030計劃”除了支持重大基礎研究與關鍵核心技術攻關,還鼓勵青年學者開展前沿創新領域的高風險、非共識🥹、顛覆性研究🕣,為培育學術創新思想提供種子基金。

曾小勤解釋📪,上述計劃實際上是不再讓科學家耗時間在“寫項目書”“中期考核”等工作中,而是采用同行評價和代表作等多元評價體系🆒,創設持續穩定的科研保障機製,通過長期支持,讓科研工作者安心基礎研究👩⚕️。他透露🔯👨👨👦,目前“基礎研究特區計劃”已布局26個項目💂🏽♂️🚵🏿♂️,項目經費采取包幹製🤸,給予科學家自主決定權,沒有額度或比例限製🐏,最高達500萬元支持,還可以滾動支持。

同樣於去年入選上海基礎研究特區計劃的同濟大學❔,聚焦“智能+”和基礎學科😘、特色學科相融合🤱,重點支持有發展潛力的青年教師潛心基礎研究、實現重大科學問題突破。

據了解,同濟大學深入實施“基礎研究能力提升計劃”“技術攻關能力提升計劃”🤥🧘,先後啟動自主原創和學科交叉聯合攻關項目👨❤️👨,持續推進基礎前沿研究探索,加強有組織科研🫷🏽,積極打造國家戰略科技力量🔃。同濟大學還打造以科學中心、國家重點實驗室等為核心的世界領先科研大平臺,獲批建設首批人工智能領域全國重點實驗室,以及醫療領域全國重點實驗室🎥,獲批建設2個教育部前沿科學中心。

相關負責人表示💉,同濟為這些項目團隊重點強化了三方面的創新性服務保障。一是取消項目執行期內的年度考核和聘期考核🙍🏽♂️,激勵項目團隊潛心科學研究,鍛造解決“真問題”“大問題”的能力。二是校級配備專業的財務助理和科研助理,保障科研人員心無旁騖地開展前沿基礎研究。三是構建多方位、多維度、全過程的跟蹤服務機製,對項目全過程進行跟蹤服務。

意昂2平台頒布了一系列扶持文件🚴🏻♀️,持續深化人才製度改革,完善多元化人才評價體系🤽,意在用好、用活各類人才。學校設立了“人才特區”👇🏻,在科研經費、科研立項、科研方向🍭、科研團隊管理等方面放權。

華東理工大學則積極謀劃實施以“智能化、數字化”為基礎的新能源🌥、新材料、大健康、大安全“兩新兩大”前瞻性戰略布局,在推動基礎研究和關鍵核心技術創新🫱🏼、加強人才培養體系建設等方面形成了很好的基礎。

華東理工大學科學技術發展研究院院長趙黎明教授受訪時說,學校優化“數、理、化、生”基礎學科建設布局,促進多學科交叉融合和多技術領域集成創新👮🏽,建立變革性技術科學基礎的培育機製🧝🏽♂️,開展有組織的科研,重點強化戰略導向的體系化基礎研究和市場導向的應用性基礎研究🦕,在上海市科委支持下建立“上海市碳中和基礎研究特區”,與中國醫藥💇🏽♀️、萬華化學等頭部企業開展應用基礎研究合作,發揮科技領軍企業“出題人”“閱卷人”作用。

“我們一直重視前沿導向的探索性基礎研究🙅🏻♂️,謀劃布局分子機器與精準合成化學、動態化學🤷🏼♀️、合成生物學🧑🔬🧑🏼🚀、光電功能材料等領域和方向,穩定支持一批基礎研究創新基地、優勢團隊,鼓勵基礎研究領域的高層次人才和優秀青年人才開展自由探索式研究,”趙黎明表示📫,種種努力均是期望實現“從0到1”的原創性突破。

“基礎研究是整個科學體系的源頭,是所有技術問題的總機關。”上海交大校務委員會專職副主任吳旦強調,高水平研究型大學應該成為基礎研究的主力軍和重大科技突破的生力軍♔,為培養更多傑出人才作貢獻🪓。他認為,可持續從三方面強化基礎科研🩸:一是繼續強化科研自主布局、提升基礎策源能力;二是堅持目標導向和自由探索兩條腿走路,推進科研組織模式範式創新;三是堅持遵循科技創新和人才成長規律,構建健康良好科研生態體系,全面釋放人才創新活力。

同濟大學校長鄭慶華提出👉🏼,就教育而言,當務之急是要打造“不設天花板”的基礎學科拔尖人才培養空間➿👸🏿。要有識“千裏馬”的慧眼,要為“偏才怪才”提供機會🙇🏼♂️,要有寬容失敗的度量和靜待花開的耐心,更要通過製度創新和政策激勵形成磁吸效應🧘🏻♂️,加強高層次基礎學科人才儲備🥣,引導更多一線科研人員坐穩坐住“冷板凳”,勇攀高峰勇闖“無人區”🏌️♂️,更好服務“國之所需”。

來源:中國新聞網 記者 許婧

原文鏈接:https://m.chinanews.com/wap/detail/chs/zw/9991671.shtml